风吹草低见牛羊

春润山羊养殖专业合作社

秦楚网 通讯员 李奎 蒋义东 王海洲 报道:近年来,房县把羊产业作为“三农”主导产业来培植,县委、县政府提出建设百万只羊产业的发展目标,将羊产业作为农民脱贫致富的骨干产业。在科学发展的实践中,房县畜牧部门因地制宜,大力发展生态养殖、规模养殖和科学养殖,以山羊产业为支柱的畜牧经济正成为农民脱贫致富奔小康的有力推手。

羊业发展初具规模

房县地域广阔,山场众多,牧草饲料资源丰富,发展畜牧产业得天独厚。“十二五”期间,房县抢抓机遇,充分利用有利条件,在政策、资金、技术上予以大力支持,山羊产业蓬勃发展,成为全市畜牧产业发展的一大亮点。

房县农民自古就有大规模养殖山羊的传统,产业具有一定的基础。近年来,房县依托资源优势和乡镇产业发展定位,围绕县城科学布局,按照东、西、北三个片区,重点打造了门古、红塔、青峰、土城、窑淮、军店6个山羊养殖核心乡镇,每个核心乡镇羊饲养达到了8万只以上,人平达到了2只;在抓专业村建设上,选择有养羊积极性和有发展基础的村作为重点,择优培植了年饲养量过5000只的山羊养殖专业村10个。畜牧部门还打破中部平坝地区没有山场不能养羊的“瓶颈”制约,引入民营股份建成了千只规模的湖羊养殖场。目前,1个投资3000多万,5000只基础的湖羊母羊养殖场正在建设之中,预计“十三五”期间,全县湖羊饲养量可达20万只。

在县委、县政府的大力支持下,羊业被列为全县农业“八大”特色产业之一,一系列支持山羊发展的优惠政策相继出台。近年来,累计投入养羊资金8000余万元。县财政对养羊专业乡镇、养羊专业村、规模养羊场(大户)、山羊良种繁育体系建设、人工种草、山羊疫病防治、技术培训、羊产品加工等予以扶持。畜牧部门在选址布局、圈舍建设、饲养管理、疫病防治、污染治理、投入品监管等方面为养殖户提供全程贴心服务,为山羊产业稳定健康发展提供了坚强保障。

一系列组合拳的精准发力,带来了房县羊业规模的不断发展壮大。截至目前,全县现有养羊户1.96万户,预计2015年底全县山羊饲养量可达100万只,羊业产值达4.2 亿元,仅养羊一项,人均年收入就达1032 元。

草当粮种,羊当猪养

俗话说“羊吃百种草,一年四季满山跑”,这种传统的放牧方式不仅循环往复地使养羊生产出现“夏肥秋壮冬瘦春死”的现象,也往往会因羊群数量的扩张而破坏生态环境。“草当粮种,羊当猪养”就是这一恶性循环的破解之道。

树林中,一排吊楼式的羊圈伫立其间;羊圈内,上百只健壮的山羊悠闲踱步;坡地里,成片的黑麦草郁郁葱葱……在红塔镇李厚贵羊场,一幅独特的风景映入眼帘。这是房县推广“草当粮种,羊当猪养”模式的一个缩影。

“草当粮种,就是大面积推广牧草种植,养畜必须种草;羊当猪养,就是推广标准化模式的舍饲圈养。”房县畜牧兽医局副局长赵香成告诉记者,“按传统方式放养,1头山羊需要15亩林地为其提供饲料,而按照圈养模式,1亩地种植的牧草就可以喂养7头羊。经过多方考察,我们采取了圈养模式,羊当猪养,草当粮种,既提高了养殖户养殖效益,也保护了生态环境,收到了良好的生态效益。”

面对市场羊俏而出现的群众养羊热情,房县县委、县政府确定政策,积极引导农民改变传统的饲养方式。借助退耕还草和国家南方草地项目建设东风,大力实施种草养畜,探索实施了“羊-沼-草”、“草-草”套种、“草-草”轮作等种草养羊模式。出台政策鼓励农民种草,对25度以上的非基本农田坡耕地实施退耕还草,每亩补贴800元。鼓励农民兴建新式的吊脚式羊栏、饲料青贮池、农作物秸秆氨化池和处理羊群粪便的沼气池。目前全县牧草种植面积已达7200亩,建设“1235”标准化羊栏5986栋,“草当粮种,羊当猪养”成效已经显现。

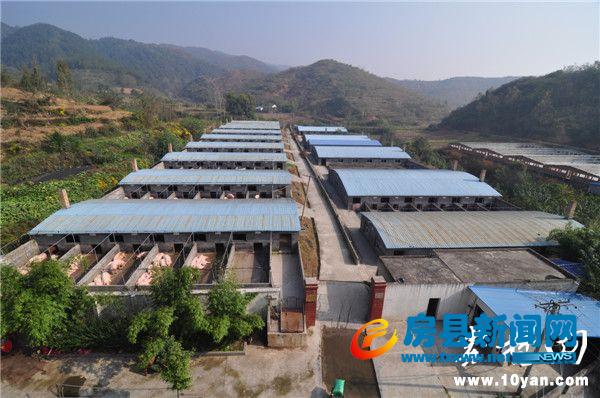

聚鑫湖羊养殖专业合作社

聚丰标准化种猪场

秸秆饲料打捆贮藏

改良品种,提质增效

良种繁育体系建设是畜牧产业的持续健康发展的关键。近年来,房县畜牧部门加大科技养羊支撑力度,着重在千家万户难以办到的良种引进和繁育体系上下功夫,以品种改良促进整个产业提质增效。

“公羊好,好一坡;母羊好,好一窝”。想提升商品羊的品质,没有种源是不行的。房县内挖潜力、外引良种,探索出“两条腿”走路的办法,为羊业持续发展提供了种源保证。对内,提纯复壮全县现有种羊饲养户,以现有波尔种羊、努比种羊生产繁育场(户)为基础,全面进行了评审鉴定,去劣留优,登记造册;对外,通过招商引资的方式引进湖北金旸畜牧有限公司,建设了常年存栏1000只波尔山羊原种场,在建设和经营中按照市场经济的运行机制予以支持。在生产实践中,畜牧部门还组织技术人员对现有规模养羊户饲养的种公羊定时进行串换,避免近亲繁殖,加快了山羊品种改良进程。

在品种改良上,房县科学定位,立足实际,“土洋结合”,用努比亚山羊做第一父本,再用波尔山羊做第二父本改良本地山羊。经过多年努力,取得了显著的成效,培育出了地方优良品种“房陵山羊”,主要指标优于国家相关标准,在区域内已有较高的市场认可度。目前,“房陵山羊”正积极申请商标注册、申报地方知名品牌,努力将其打造成为十堰畜牧产业新的名片。

“输”“造”结合,产业扶贫

红塔镇双溪村的郭代禄,因媳妇生病致贫,生活一度陷入困境。2014年,房县畜牧兽医局对口帮扶该村,了解到郭代禄曾养过几年的山羊,有一定的经验,帮扶干部帮助他建起了两栋“1235”羊栏,当年收入5万元,一举摘掉了贫困户的帽子。

军店镇聚鑫湖羊场由聚鑫湖羊养殖合作社投资建设,现建有标准化羊栏5栋,存栏湖羊母羊1000多只,聘用贫困农民6人。该场采用“投母还仔”方式,养殖场负责提供母畜和技术服务,贫困户负责养殖,来年将所产仔畜送还一个给养殖场,其余归贫困户所有,让贫困户参与到养殖中来。按此种模式发展,每只羊可获得收入400-500元,实现了养殖场规模发展与贫困户脱贫致富互利共赢。

在精准扶贫工作中,房县畜牧部门兼顾经济效益与生态效益,在坚持生态优先的基础上,科学制定和实施生态养羊精准扶贫规划,严禁在禁养区和限养区内发展羊产业,立足绿色、生态、富民和可持续,促进羊业生产健康发展。坚持因地制宜、放养圈养结合的原则,宜圈则圈、宜放则放,在农作物秸秆丰富的农区,大量加工青贮饲料,大力开展山羊、湖羊圈养;在饲草丰富的山区,饲养山羊进行轮牧放养。对于贫困户,根据养殖户经济基础、科技水平、饲料资源和农民意愿,量身定制养羊生产发展计划,提供全程技术指导,全力帮助贫困农户脱贫致富。

“输血”与“造血”结合,靠山养羊、以草养羊、以羊致富,“十二五”期间,在房县畜牧部门的精准帮扶下,已有1200余户、6000余人靠羊产业扶贫开发发了“羊”财,走上了致富奔小康之路。

“十三五”期间,房县畜牧业将继续坚持“以羊为主,兼顾发展”的战略思路,加快产业结构调整和良种繁育体系建设,大力发展生态养殖、特色养殖、科学养殖,夯实产业发展基础。力争到2020年,全县山羊饲养量达120万只,绵羊饲养量达到20万只,羊产业产值达到7亿元,带动整个畜牧产业和县域经济实现新跨越。