еӮ…дәҰжӮҰ

гҖҠдёӯеӨ®ж—ҘжҠҘгҖӢеҲҠзҷ»зҡ„еӮ…дәҰжӮҰжҚҗзҢ®жҲҳжңәж¶ҲжҒҜгҖӮ

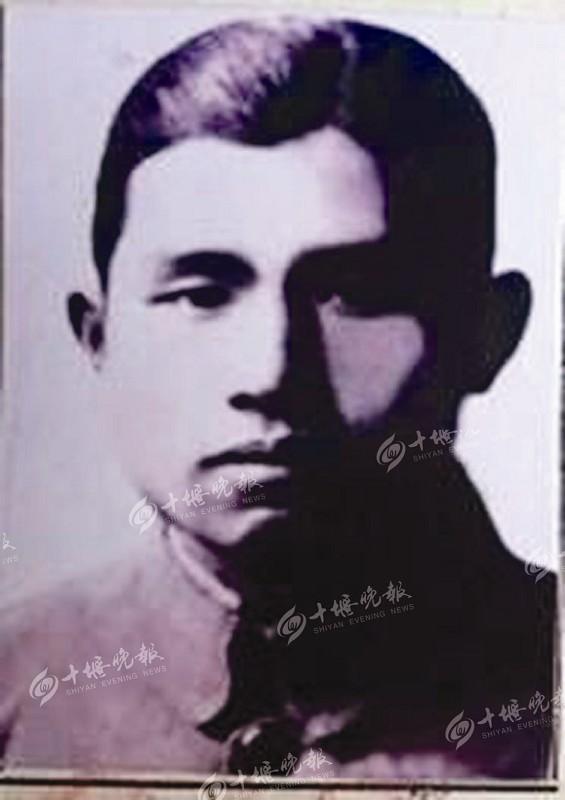

еӮ…и§үиҪ©зҡ„еӯҷеӯҗеӮ…еҹ№еҲҡзҡ„全家зҰҸгҖӮ

еңЁжҲҝеҺҝеҺҝеҹҺпјҢжҸҗиө·еӮ…и§үиҪ©пјҢдёҚе°‘й•ҝиҖ…йғҪжңүеҚ°иұЎпјҡвҖңд»–е•ҠпјҢеҸҜжңүй’ұдәҶпјҒд»–дёҚе…үжңүй’ұпјҢиҝҳжҳҜдёҖдҪҚеӨ§е–„дәәгҖӮвҖқиӢҘй—®иө·е№ҙиҪ»дәәпјҢи®ёеӨҡдәәдјҡиҜҙпјҢеҗ¬иҖҒдәәи®ІиҝҮпјҢд»–жҳҜдёҠдё–зәӘдёүеҚҒе№ҙд»ЈжҲҝеҺҝжңҖжңүеҗҚзҡ„еҜҢе•ҶгҖӮд»Өдәәз§°йўӮзҡ„жҳҜпјҢеңЁжҠ—жҲҳж—¶жңҹпјҢд»–дё»еҠЁеҗ‘ж”ҝеәңжҚҗзҢ®дәҶдёҖжһ¶жҲҳжңәгҖӮ

гҖҖгҖҖв– ж–ҮгҖҒеӣҫ/и®°иҖ… з« ж–°дҝҠйҖҡи®Ҝе‘ҳ еӮ…еҝ…еӯҰ

гҖҖгҖҖдёҖзҜҮжҠҘйҒ“еј•жқҘеӮ…и§үиҪ©еҗҺдәә

гҖҖгҖҖд»Ҡе№ҙ11жңҲ8ж—ҘпјҢжҲҝеҺҝе…¬е®үеұҖж°‘иӯҰеӮ…дјҹеңЁе®¶ж—ҸQQзҫӨйҮҢеҸ‘ж¶ҲжҒҜиҜҙпјҢеӮ…дәҰжӮҰзҡ„еҗҺдәәеӮ…еҹ№еҲҡд»ҺжӯҰжұүеӣһжҲҝеҺҝдәҶпјҢ并з•ҷдёӢдёҖдёӘз”өиҜқеҸ·з ҒгҖӮ

гҖҖгҖҖеҺҹжқҘпјҢеҺ»е№ҙ10жңҲ17ж—ҘпјҢжң¬жҠҘA16зүҲеҲҠзҷ»дәҶй•ҝзҜҮжҠҘйҒ“гҖҠд»–зҡ„жҠҘе‘ҠйҰ–жҸӯзҘһеҶңжһ¶зҘһз§ҳйқўзәұгҖӢпјҢд»Ӣз»Қ 70еӨҡе№ҙеүҚпјҢжҲҝеҺҝдәәеӮ…дәҰжӮҰеҸӮдёҺдәҶзҘһеҶңжһ¶з§‘иҖғжҙ»еҠЁпјҢ并撰еҶҷгҖҠзҘһеҶңжһ¶иҖғеҜҹжҠҘе‘ҠгҖӢпјҢйҰ–ж¬Ўеҗ‘дё–дәәжҸӯејҖзҘһеҶңжһ¶еҺҹе§ӢжЈ®жһ—зҡ„зҘһз§ҳйқўзәұгҖӮеӮ…дәҰжӮҰеҗҺдәәеңЁзҪ‘дёҠзңӢеҲ°жҠҘйҒ“еҗҺдё“зЁӢиө¶еҲ°жҲҝеҺҝпјҢжғідәҶи§ЈзҲ¶дәІд»ҘеүҚжӣҙеӨҡзҡ„ж•…дәӢгҖӮ

гҖҖгҖҖйҖҡиҝҮжІҹйҖҡпјҢи®°иҖ…иҺ·зҹҘдәҶдёҖжқЎж¶ҲжҒҜпјҡеӮ…дәҰжӮҰдёҚд»…жҳҜж—©жңҹзҡ„科иҖғиҖ…пјҢиҝҳжҳҜдёҖдҪҚдәҶдёҚиө·зҡ„зҲұеӣҪиҖ…пјҢжӣҫз»Ҹеҗ‘еӣҪ家жҚҗзҢ®иҝҮйЈһжңәгҖӮ

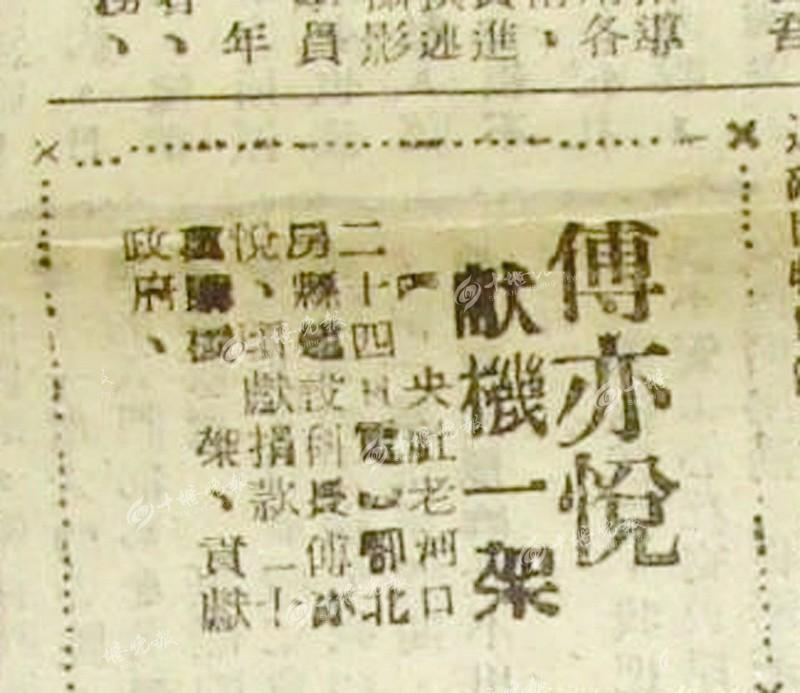

гҖҖгҖҖж №жҚ®иҝҷжқЎзәҝзҙўпјҢи®°иҖ…еӨҡж–№жү“еҗ¬пјҢз»ҲдәҺеңЁж°‘еӣҪдәҢеҚҒе…«е№ҙе…ӯжңҲеҚҒж—Ҙзҡ„гҖҠдёӯеӨ®ж—ҘжҠҘгҖӢдёҠеҸ‘зҺ°дәҶгҖҠеӮ…дәҰжӮҰзҢ®жңәдёҖжһ¶гҖӢзҡ„жҠҘйҒ“гҖӮжҠҘйҒ“дёӯд»Ӣз»ҚдәҶ1939е№ҙе…ЁеӣҪжҠ—ж—ҘжҲҳдәүж—¶жңҹпјҢеӮ…дәҰжӮҰдёәжҠ—еҮ»дҫөз•ҘеҶӣеҗ‘еӣҪ家慷慨解еӣҠгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҚиҝҮеҜ№дәҺиҝҷеҲҷжҠҘйҒ“пјҢжҲҝеҺҝиҖҒдәәеӮ…еӨ§еҘҮжҸҗеҮәиҙЁз–‘пјҡ他们家ж—ҸжөҒдј зҡ„ж•…дәӢжҳҜпјҢжҠ—жҲҳж—¶жңҹжҚҗзҢ®жҲҳжңәзҡ„дәәеә”иҜҘжҳҜеӮ…и§үиҪ©пјҢеҚіеӮ…дәҰжӮҰзҡ„зҲ¶дәІгҖӮ

гҖҖгҖҖжҚҗзҢ®жҲҳжңәзҡ„дәә究з«ҹжҳҜи°ҒпјҹжҳҜеӮ…дәҰжӮҰиҝҳжҳҜеӮ…дәҰжӮҰзҡ„зҲ¶дәІеӮ…и§үиҪ©е‘ўпјҹи®°иҖ…еӨҡж–№жұӮиҜҒпјҢи°ңеә•з»ҲдәҺжҸӯејҖпјҢд№ӢжүҖд»ҘеҮәзҺ°иҝҷж ·зҡ„й—®йўҳпјҢе’ҢеӮ…и§үиҪ©зҡ„еҲӣдёҡж•…дәӢжңүе…ігҖӮ

гҖҖгҖҖзҷҪжүӢиө·е®¶з”ҹж„Ҹи¶ҠеҒҡи¶ҠеӨ§

гҖҖгҖҖзҰ»жҲҝеҺҝеҺҝеҹҺдёңй—ЁдёҚеҮәзҷҫзұіиҝңпјҢжңүдёҖж ӢеқҗеҚ—жңқеҢ—зҡ„дёӨеұӮеҚҒе…ӯй—ҙй“әйқўжҲҝпјҢеӨ–еўҷз –з Ңзҡ„еўҷжҹұжЈұи§’еҲҶжҳҺпјҢзІүзҷҪиүІзҡ„еўҷеЈҒж–‘й©ійҷҶзҰ»гҖӮ1949е№ҙеүҚпјҢиҝҷйҮҢдҫҝжҳҜдёңе…іе•ҶдәәеӮ…и§үиҪ©зҡ„е•Ҷй“әпјҢ1949е№ҙеҗҺеұһдәҺжҲҝеҺҝз”ҹдә§иө„ж–ҷе…¬еҸёй—ЁеёӮйғЁгҖӮгҖҠеӮ…дәҰжӮҰиҮӘиҝ°гҖӢдёӯи®°иҪҪпјҢвҖңеӮ…и§үиҪ©пјҢеҗҚжўҒжҘ№пјҢз”ҹдәҺе…¬е…ғ1886е№ҙпјҢеҸ·и§үиҪ©пјҢжҲҝеҺҝеҹҺе…ій•Үдёңе…ідәәгҖӮвҖқеӮ…и§үиҪ©зҡ„зҲ¶дәІпјҢдәәз§°вҖңеӮ…еӣӣзҲ·вҖқпјҢжҳҜеңҹз”ҹеңҹй•ҝзҡ„дёңе…ідәәпјҢж—©е№ҙдҪҸеңЁдёңе…іиғҢеҗҺзҡ„еҒҸеғ»е··еӯҗйҮҢпјҢдёүй—ҙе№Іжү“еһ’зҡ„еңҹеўҷжҲҝз ҙзғӮдёҚе ӘгҖӮеӮ…еӣӣзҲ·ж— з”°ж— ең°пјҢе°ұз»ҷе„ҝеӯҗиө·еҗҚвҖңжўҒжҘ№вҖқпјҢеҜ“ж„Ҹе°ҶжқҘе„ҝеӯҗиғҪиҝҮдёҠдё°и¶ізҡ„з”ҹжҙ»гҖӮеӮ…еӣӣзҲ·дёҖ家еӣӣеҸЈдәәпјҢиө·ж—©иҙӘй»‘жү“иұҶи…җпјҢж—ҘеӯҗиҝҮеҫ—жё…иӢҰгҖӮ

гҖҖгҖҖеӮ…и§үиҪ©зҡ„з«Ҙе№ҙжҳҜеңЁеӣ°иӢҰдёӯеәҰиҝҮзҡ„пјҢз”ұдәҺжІЎй’ұеҸӘиҜ»дәҶ4е№ҙз§ҒеЎҫгҖӮ15еІҒж—¶пјҢд»–еҲ°иҘҝиЎ—й’ұй“әеҪ“еӯҰеҫ’пјҢ18еІҒеӯҰеҫ’жңҹж»ЎпјҢе°ұеңЁдёңй—ЁеҸЈж‘ҶиӮүжЎҲеӯҗжҢЈй’ұгҖӮ

гҖҖгҖҖеӮ…и§үиҪ©жҳҜдёҖдҪҚеҫҲжңүзңје…үзҡ„з”ҹж„ҸдәәгҖӮжңүдёҖеӨ©пјҢд»–еҗ¬йӮ»еұ…иҜҙиҖҒжІіеҸЈзҡ„жЎҗжІ№д»·й«ҳпјҢиҙ©еҚ–жЎҗжІ№иғҪиөҡеӨ§й’ұгҖӮдәҺжҳҜпјҢд»–з«ӢеҚіеҒңдёӢиӮүжЎҲеӯҗз”ҹж„ҸпјҢдёҺйӮ»еұ…дёҖеқ—иҙ©жЎҗжІ№гҖӮ

гҖҖгҖҖеҪ“е№ҙжҲҝеҺҝжЎҗжІ№дә§йҮҸй«ҳгҖҒиҙЁйҮҸеҘҪпјҢжҜҸ桶收иҙӯд»·54е…ғпјҢиҝҗеҲ°иҖҒжІіеҸЈиғҪеҚ–еҲ°160еӨҡе…ғгҖӮеү”йҷӨжҲҗжң¬е’Ңи„ҡеҠӣй’ұпјҢжҜҸжЎ¶еҮҖиөҡдә”е…ӯеҚҒе…ғгҖӮеӮ…и§үиҪ©и·‘дәҶеҮ и¶ҹе°қеҲ°з”ңеӨҙпјҢи¶Ҡи·‘и¶ҠжңүдҝЎеҝғгҖӮ第дёҖе№ҙпјҢ他收иҙӯжЎҗжІ№1000еӨҡжЎ¶пјҢеҮҖиөҡ6дёҮеӨҡе…ғгҖӮеҮ е№ҙдёӢжқҘпјҢе…ұи®ЎиөҡдәҶ100еӨҡдёҮе…ғгҖӮ

гҖҖгҖҖеӮ…и§үиҪ©еңЁиҙ©еҚ–жЎҗжІ№зҡ„иҝҮзЁӢдёӯи®ӨиҜҶдәҶжӣҙеӨҡзҡ„з”ҹж„ҸдәәпјҢеҸ‘зҺ°еҒҡжңЁиҖіз”ҹж„Ҹд№ҹеҫҲиөҡй’ұгҖӮд»–еңЁжҲҝеҺҝдёңе…іиЎ—з§ҹеә—ејҖй“әпјҢиҙ©еҚ–жЎҗжІ№е’ҢжңЁиҖіпјҢиө„жң¬еғҸж»ҡйӣӘзҗғдёҖж ·и¶Ҡж»ҡи¶ҠеӨ§гҖӮ

гҖҖгҖҖ1924е№ҙпјҢ38еІҒзҡ„еӮ…и§үиҪ©жҠҠз”ҹж„ҸеҒҡеҲ°жұүеҸЈе’ҢдёҠжө·гҖӮд»–иҒ”еҗҲжңӢеҸӢе‘Ёеҫ·иҮЈгҖҒиҙәеҗүйҳ¶зӯүдәәеңЁжұүеҸЈејҖе•ҶиЎҢпјҢжҠҠжҲҝеҺҝжңЁиҖій”ҖеҫҖжұүеҸЈгҖҒдёҠжө·пјҢеҸҲд»ҺдёҠжө·е’ҢжұүеҸЈиҙӯеӣһзі–гҖҒзӣҗгҖҒеёғпјҢз”ЁиҲ№йҖҒеҲ°иҖҒжІіеҸЈпјҢиҜ·жҢ‘еӨ«иҝҗеӣһжҲҝеҺҝй”Җе”®гҖӮ

гҖҖгҖҖ1926е№ҙпјҢеӮ…и§үиҪ©иҙӯзҪ®иүҜз”°1400еӨҡдә©пјҢиҝҳеңЁдёңе…іж–°е»әе•Ҷй“әеҚҒе…ӯй—ҙпјҢеүҚиЎ—еҗҺеә“пјҢеҶ…и®ҫе®ўжҲҝгҖҒе®ўеҺ…гҖҒеҺЁжҲҝдёҖеә”дҝұе…ЁгҖӮеҪ“е№ҙжұүеҸЈзҡ„з”ҹж„ҸиҝӣиҙҰдёҚз®—пјҢжҜҸе№ҙе…ү收еҸ–з§ҹзІ®иҫҫе…ӯзҷҫеӨҡзҹігҖӮ

гҖҖгҖҖзҲ¶еӯҗеҗҢеҝғдёәеӣҪзҢ®жҲҳжңә

гҖҖгҖҖе°Ҫз®Ўз”ҹж„Ҹи¶ҠеҒҡи¶ҠеӨ§пјҢеӮ…и§үиҪ©еҚҙеҸ‘зҺ°иҜ»д№Ұе°‘зјәд№Ҹе„’йӣ…йЈҺеәҰпјҢиҖҢдё”е…ҚдёҚдәҶзў°еЈҒпјҢдәҺжҳҜеҶіе®ҡеҘҪеҘҪеҹ№е…»е„ҝеӯҗгҖӮ

гҖҖгҖҖеӮ…и§үиҪ©зҡ„е„ҝеӯҗд№іеҗҚеҸ«еЈ¬жһ—пјҢеҗҺеҸ–еҗҚиҚЈе…үгҖӮеҪ“ж—¶жҲҝеҺҝеӯҰе ӮдёҚеӨҡпјҢеҠ д№Ӣд»–еҝҷдәҺз”ҹж„ҸпјҢжІЎж—¶й—ҙз®Ўе„ҝеӯҗдёҠеӯҰзҡ„дәӢжғ…пјҢеӮ…иҚЈе…ү7еІҒж—¶жүҚеҲ°еӯҰе Ӯеҝөд№ҰгҖӮдёәдәҶеҹ№е…»е„ҝеӯҗжҲҗжүҚпјҢд»–е…ҲеҗҺиҜ·дәҶеҫҲеӨҡз§ҒеЎҫиҖҒеёҲгҖӮ1935е№ҙпјҢеӮ…иҚЈе…үе°ҸеӯҰжҜ•дёҡпјҢеӮ…и§үиҪ©жҠҠд»–йҖҒеҲ°жӯҰжҳҢеҝөд№ҰгҖӮ

гҖҖгҖҖеӮ…иҚЈе…үйқһеёёиҒӘжҳҺпјҢеңЁжӯҰжұүж–ҮеҚҺдёӯеӯҰеҸӘиҜ»дәҶдёҖеӯҰжңҹпјҢе°ұиҰҒжұӮзҲ¶дәІз»ҷиҮӘе·ұжүҫдёҖдёӘеҘҪиҖҒеёҲгҖӮеӮ…и§үиҪ©ж…•еҗҚжүҫеҲ°жңүеҗҚзҡ„й»„е…Ҳз”ҹпјҢиҜ·д»–з»ҷеӮ…иҚЈе…үиЎҘеӯҰиӢұж•°зҗҶзӯү科зӣ®гҖӮйҖҡиҝҮеҗҚеёҲжҺҲиҜҫе’ҢиҮӘе·ұзҡ„еҲ»иӢҰеӯҰд№ пјҢеӮ…иҚЈе…үд»ҘдјҳејӮзҡ„жҲҗз»©иҖғе…ҘдёӯеҚҺеӨ§еӯҰдёӯж–Үзі»пјҢж”№еҗҚеҸ«еӮ…дәҰжӮҰгҖӮ

гҖҖгҖҖдёғдёғдәӢеҸҳеҗҺпјҢдёӯеӣҪиҪ¬е…Ҙе…ЁйқўжҠ—жҲҳпјҢж—ҘеҶӣйЈһжңәдёҚж–ӯиҪ°зӮёпјҢеӮ…дәҰжӮҰеҸӘеҘҪдј‘еӯҰеӣһжӯҰжұүгҖӮеҪ“ж—¶еӮ…дәҰжӮҰжүҚ18еІҒпјҢеӮ…и§үиҪ©зӯ”еә”и®©е…¶еӣһеҲ°жҲҝеҺҝиәІйҒҝдёҖж®өж—¶й—ҙпјҢеӮ…дәҰжӮҰе°ұйҡҸзҲ¶дәІзҡ„жңӢеҸӢе‘Ёеҫ·иҮЈдёҖйҒ“еӣһеҲ°жҲҝеҺҝгҖӮ

гҖҖгҖҖ1938е№ҙпјҢеӮ…дәҰжӮҰеңЁеӣҪж°‘е…ҡжҲҝеҺҝж”ҝеәңи°ӢдәҶдёҖд»Ҫе·ҘдҪңпјҢж¬Ўе№ҙжӢ…д»»жҲҝеҺҝе»әи®ҫ科科й•ҝгҖӮ1939е№ҙж—ҘеҶӣеҚ йўҶжӯҰжұүпјҢеӮ…и§үиҪ©еңЁжӯҰжұүзҡ„з”ҹж„ҸеҒҡдёҚжҲҗдәҶпјҢеҸӘеҘҪд№ҳиҲ№еӣһеҲ°жҲҝеҺҝгҖӮеҪ“ж—¶ж—ҘеҶӣж”»еҚ дәҶиҖҒжІіеҸЈпјҢжІҝйҖ”зӮ®зҒ«иҝһеӨ©пјҢеҲ°еӨ„ж»Ўзӣ®з–®з—ҚпјҢеӮ…и§үиҪ©еҺҶз»Ҹеӣ°йҡҫз»•йҒ“еӣһжҲҝеҺҝгҖӮ

гҖҖгҖҖеӣһеҲ°жҲҝеҺҝеҗҺпјҢеӮ…и§үиҪ©зңӢеҲ°иЎ—дёҠеҲ°еӨ„йғҪжҳҜжёёиЎҢзҡ„ж°‘дј—пјҢ他们й«ҳе‘јжү“еҖ’ж—Ҙжң¬еёқеӣҪдё»д№үгҖӮдёәдәҶеӣҪ家пјҢд»–д№ҹжғіеҲ°иҮӘе·ұеә”иҜҘеҰӮдҪ•ж”ҜжҸҙжҠ—ж—ҘиҝҗеҠЁгҖӮжӯӨж—¶пјҢе·ІжҳҜж”ҝеәңе®ҳе‘ҳзҡ„еӮ…дәҰжӮҰзңӢеҲ°зҲ¶дәІеҪ’жқҘзү№еҲ«й«ҳе…ҙпјҢе°ұе°Ҷе…ЁеҺҝжҺҖиө·зҡ„жҠ—ж—Ҙжҙ»еҠЁи®Із»ҷзҲ¶дәІеҗ¬гҖӮеӮ…и§үиҪ©еҗ¬еҗҺпјҢеҶіе®ҡеҗ‘ж”ҝеәңж…·ж…Ёи§ЈеӣҠж”ҜжҸҙжҠ—ж—ҘгҖӮд»–з«ӢеҚід»Һе•Ҷй“әжҠҪеҮәиө„йҮ‘пјҢз”ұеӮ…дәҰжӮҰдёҠдәӨз»ҷеӣҪ家гҖӮ

гҖҖгҖҖеҫҲеҝ«пјҢеӮ…дәҰжӮҰжҚҗзҢ®дёҖжһ¶жҲҳжңәзҡ„дәӢжғ…дј ејҖпјҢи®°иҖ…з«ӢеҚіеҶҷзЁҝпјҢд»ҺиҖҒжІіеҸЈз”өдј иҮігҖҠдёӯеӨ®ж—ҘжҠҘгҖӢгҖӮж°‘еӣҪдәҢеҚҒе…«е№ҙе…ӯжңҲеҚҒж—ҘпјҢгҖҠдёӯеӨ®ж—ҘжҠҘгҖӢеҲҠзҷ»дәҶгҖҠеӮ…дәҰжӮҰзҢ®жңәдёҖжһ¶гҖӢж¶ҲжҒҜпјҢж¶ҲжҒҜдј йҒҚеӨ§жұҹеҚ—еҢ—пјҢжһҒеӨ§ең°йј“иҲһдәҶе…ЁеӣҪж°‘дј—зҡ„жҠ—ж—Ҙзғӯжғ…гҖӮ

гҖҖгҖҖд№җе–„еҘҪж–ҪиҺ·зӨҫдјҡйўӮжү¬

гҖҖгҖҖеӮ…дәҰжӮҰеҸӘжҳҜдёҖеҗҚ科й•ҝпјҢжҖҺд№ҲдјҡжңүйӮЈд№ҲеӨҡй’ұжҚҗз»ҷеӣҪ家пјҹе°Ҫз®ЎжҠҘйҒ“еҸӘеӯ—жңӘжҸҗеӮ…и§үиҪ©пјҢжҳҺзңјдәәйғҪзҹҘйҒ“пјҢеҮәиө„зҡ„дәәдёҖе®ҡжҳҜд»–зҡ„зҲ¶дәІеӮ…и§үиҪ©пјҢеҸӘжңүд»–жүҚжңүиҝҷдёӘз»ҸжөҺе®һеҠӣгҖӮеӮ…и§үиҪ©зҡ„д№үдёҫеј•иө·жҲҝеҺҝеҗ„з•Ңзҡ„й«ҳеәҰе…іжіЁпјҢд»–жҲҗдәҶжҲҝеҺҝзҡ„зҲұеӣҪеҜҢе•ҶгҖӮ

гҖҖгҖҖеӮ…и§үиҪ©еҜҢиЈ•еҗҺпјҢдёҚеҝҳжҲҝеҺҝеҸ—йҡҫж°‘дј—пјҢеӣ дёәд»–д№ҹжҳҜз©·дәәеҮәиә«пјҢзҹҘйҒ“з©·дәәзҡ„йҡҫеӨ„гҖӮжҜҸеҲ°дёүжңҲйқ’й»„дёҚжҺҘж—¶пјҢд»–дјҡжғіе°ҪеҠһжі•жҺҘжөҺйҘҘйҘҝиҙ«ж°‘гҖӮдёҖж—Ұд»–зў°еҲ°и®ЁйҘӯзҡ„дәәпјҢд»ҺдёҚеҗқ啬пјҢдёҚжҳҜйҖҒзұіе°ұжҳҜйҖҒй’ұпјҢи§ЈеҶід»–们зҡ„зҮғзңүд№ӢжҖҘгҖӮ

гҖҖгҖҖеҪ“ж—¶ж—ҘеҶӣж”»еҚ дәҶиҖҒжІіеҸЈпјҢжҲҝеҺҝиЎ—еӨҙжөҒиҗҪдәҶеҫҲеӨҡд»ҺжұүеҸЈгҖҒиҘ„йҳігҖҒи°·еҹҺдёҖеёҰйҖғйҡҫжқҘзҡ„дәә家гҖӮзҷҪеӨ©пјҢйҡҫ民们жІҝиЎ—д№һи®ЁпјӣжҷҡдёҠпјҢе°ұзқЎеңЁиЎ—иҫ№еұӢжӘҗдёӢиҝҮеӨңгҖӮеӮ…и§үиҪ©еҚҒеҲҶеҗҢжғ…他们пјҢжүҫжқҘеҺЁеёҲе’Ңеё®е·ҘпјҢеңЁиҘҝй—ЁжІіиҫ№жҗӯе»әиҲҚйҘӯжЈҡпјҢжҜҸеӨ©з…®йҘӯжҺҘжөҺйҡҫж°‘гҖӮ

гҖҖгҖҖжҢҒз»ӯжҺҘжөҺз©·дәәпјҢеҠ дёҠзӨҫдјҡеҠЁиҚЎпјҢеӮ…и§үиҪ©жңүдәӣеҗғдёҚж¶ҲдәҶгҖӮд»–жғіпјҢйҡҫж°‘еӨӘеӨҡпјҢеҚ•йқ дёҖдёӘдәәзҡ„еҠӣйҮҸжҜ•з«ҹжңүйҷҗпјҢд»–еҺ»жүҫжҲҝеҺҝзӨҫдјҡж•‘жөҺйҷўйҷўй•ҝдёҒз¬ҸеҚҝеҮәдё»ж„ҸгҖӮдёҒз¬ҸеҚҝжӣҫд»»еӣҪж°‘е…ҡзҡ–иөЈжҹҗеӣўеҸӮи°Ӣй•ҝпјҢйҖҖдј‘еӣһжҲҝеҺҝеҗҺжӢ…д»»зӨҫдјҡж•‘жөҺйҷўйҷўй•ҝгҖӮд»–еҗ¬иҜҙеӮ…и§үиҪ©е–ңж¬ўеҒҡе–„дәӢпјҢе°ұжҜ«дёҚзҠ№иұ«ең°зӯ”еә”ж”ҜжҢҒгҖӮ

гҖҖгҖҖеҗҺжқҘпјҢеӮ…дәҰжӮҰеӨҡж–№еҒҡе·ҘдҪңпјҢ1939е№ҙ3жңҲ6ж—ҘпјҢжҲҝеҺҝеҸ¬йӣҶе…ЁеҺҝе•ҶдәәеҜҢжҲ·ејҖеҠЁе‘ҳдјҡгҖӮдјҡдёҠпјҢд»»е‘ҪеӮ…и§үиҪ©дёәжҲҝеҺҝзӨҫдјҡж•‘жөҺйҷўеүҜйҷўй•ҝпјҢиҙҹиҙЈжҠ—ж—Ҙж•‘жҸҙжҚҗиө е·ҘдҪңгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁеӮ…и§үиҪ©зҡ„еёҰеҠЁдёӢпјҢжҲҝеҺҝе•Ҷдәәзә·зә·жҚҗй’ұжҚҗзү©ж•‘жөҺйҡҫж°‘пјҢеҮҶеӨҮжҠ—жҲҳзү©иө„гҖӮ

гҖҖгҖҖйҷӨдәҶжҚҗйЈһжңәпјҢеӮ…и§үиҪ©зҡ„д№җе–„еҘҪж–ҪжӣҙжҳҜеҮәеҗҚгҖӮ1940е№ҙ3жңҲпјҢд»–еҮәиө„8дёҮе…ғе…ҙе»әдёңе…іеҲқзә§е°ҸеӯҰпјҢи®©иҙ«з©·зҡ„еӯ©еӯҗд№ҹиғҪиҜ»д№ҰгҖӮд»–еҜ№иЎ—еқҠйӮ»йҮҢе…із…§жңүеҠ пјҢйҒҮдёҠйҘҘеҜ’дәӨиҝ«зҡ„пјҢдё»еҠЁжҺҘжөҺпјӣйӮ»еұ…з—…йҖқпјҢжІЎй’ұд№°жЈәжқҗе®ү葬пјҢд»–дјҡдјёеҮәжҸҙжүӢгҖӮ

гҖҖгҖҖжӯӨеӨ–пјҢжҲҝеҺҝе•ҶдәәеӮ…ж°ёдә®жӣҫж’°ж–Үи®°иҝ°дәҶеӮ…и§үиҪ©зҡ„дәӢиҝ№пјҡвҖңи§үиҪ©е№је№ҙиҜ»д№ҰпјҢй•ҝиҖҢз»Ҹе•ҶпјҢдёҡз»Қйҷ¶жңұгҖӮз»ҸиҗҘ帷幄пјҢдёҖж—ҰиҮҙеҜҢпјҢиүҜз”°дёҮеҖҫвҖҰвҖҰеҪ“ж–Ҝж—¶д№ҹгҖӮеңЁд»–дәәд№ӢдёҠпјҢе°Ҷеҝ…жңүзә·еҚҺйқЎйқЎд№ӢйҹіпјҢиҖҢиҪ©еҲҷдёҚ然пјҢж–Ҫзұіж–ҪиЎЈпјҢд»ҘжөҺиҙ«еӣ°пјҢж–Ҫз”°дә§д»Ҙе»әеӯҰж ЎпјҢиҲҚжЈәжңЁд»Ҙ葬иҙ«д№ҸпјҢз§Қз§Қе–„дәӢпјҢж…·ж…Ёд№җиҫ“пјҢжҖ»д»Ҙеҝғе№іж°”е’ҢпјҢжңүиӢҘж— пјҢе®һиӢҘиҷҡпјҢдёҚзҹңдёҚйӘ„д№ӢжҖҒпјҢе…¶зңјз•Ңд№Ӣе®ҪпјҢзҹҘиҜҶд№ӢжҳҺпјҢж°”йҮҸд№Ӣе®ҸпјҢиҜҡжүҖйҡҫеҸҠиҖіпјҒвҖқ

гҖҖгҖҖ1958е№ҙ8жңҲпјҢеӮ…и§үиҪ©еҺ»дё–пјҢдә«е№ҙдёғеҚҒеІҒгҖӮ